|

イ |

| 1五行 |

火 |

| 2五季 |

夏 |

| 3五臓 |

心

(心包) |

| 4五腑 |

小腸

(三焦) |

| 5五官 |

舌 |

| 6五主 |

血脈 |

| 7五志 |

喜 |

| 8五声 |

笑 |

| 9五気 |

暑 |

| 10五色 |

赤 |

| 11五味 |

苦 |

| 12五指 |

中指 |

| 13陰経 |

少陰・手

(厥陰・手) |

| 14陽経 |

太陽・手

(少陽・手) |

| 15五神 |

神 |

| 16五液 |

汗 |

| 17五支 |

毛(面色) |

| 18五変 |

動悸 |

| 19五方 |

南 |

| 20五役 |

臭 |

| 21五不足 |

憂悲 |

| 22五時間 |

日中 |

| 23五目部 |

目頭・目尻 |

| 24五時 |

昼 |

| 25五労 |

久視 |

こちらの五行色体表について、この証(イの縦列)を抜粋すると、上のようになります。

心とは血液の産生、血液循環、精神・意識などを正常に維持する等を主ります。

特に精神という言葉は、腎の精(15五神)と心の神(15五神)の組み合わせから来ているため、腎と心は、メンタル面における根幹を為す大切な臓腑と考えて良いでしょう。

また、東洋医学の場合、臓腑と併行してエネルギーが走行するルート(経脈)に着目して考えるため、西洋医学の心臓とは全く異なる見方をすることが多くあります。

以下のような症状について、すべてが当てはまることはありませんが、心虚証の方は最低1つ以上の項目に当てはまることになります。

(心虚証になりやすい人の症状や特徴)

1 この証になりやすい人が日常的にみられる肉体的な特徴・症状など

2 この証になりやすい人の性格・メンタル面の特徴・症状など

3 病的状態の時にあらわれやすい症状

3-1メンタル面としてあらわれやすい症状

3-2肉体面としてあらわれやすい症状

(養生法)

セルフケアにより可動域を広げる

自分の身体に灸をする場合

鍼灸施術によるアプローチ

(心虚証の症状や特徴)

1この証になりやすい人が日常的にみられる肉体的な特徴・症状など

(ア)顔色が白い傾向がある

(イ)心臓がドキドキすることがある。

(ウ)胸がモンモンとすることがある。

(エ)胸が痛くなることがある。

(オ)妙に汗をかきすぎる。傾向がある

16五液は汗です。

(カ)珈琲・お茶・紅茶・ココアなどを飲むと、トイレに駆け込むことが多い。コロコロ便やどす黒い便になる。

これらの飲食物は、心・小腸に対する影響が大きいようです。カフェインが含まれていなくても影響があると思われます。東洋医学では、小腸は副心臓と考えます。(4五腑)

ページの最初に戻る

2この証になりやすい人の性格・メンタル面の特徴・症状など

(ア)TVドラマなどで、ハラハラする場面が苦手(HSP=ハイリー・センシティブ・パーソンなど含む)。

(イ)ニュースなどを見ていると、考え込んでしまい調子が悪くなることがある。

(ウ)他人に対して気を使いすぎてしまい、必要なことを言うことができないことがある。

(エ)何かあるとすぐにオロオロしてしまい、悠然と構えていられない傾向がある。

(オ)他人から怒られることを極端に嫌う傾向がある。傷つきやすい(怒り恐怖症など)。

(カ)他人の目が気になって仕方がないことがある(社交不安症など)。

(キ)職場の同僚や、上司の評価が過度に気になる傾向がある。

(ク)イヤな夢ばかり見てしまう傾向がある。

(ケ)胸がザワザワことがある。

(コ)忘れたい過去を思い出して、意気消沈してしまうことがある。

(サ)将来が不安で仕方がないことがある。

(シ)2月〜春のシーズンが苦手な傾向がある。

2月〜春は、手の少陰心経というエネルギーの流れが悪くなります。

(ス)珈琲などのカフェイン含有物を常習的に摂取してしまう傾向がある(カフェイン依存症など)。

カフェインは元気の前借りであり、五臓六腑では心(しん)を鼓舞(こぶ)します。心(しん)が鼓舞(こぶ)されると高揚感を覚え、幸福を感じられることがあります。ただし、それは前借りであるため、カフェインの作用がなくなると、却って高揚感・幸福感が通常の状態よりも下降してしまうことがあります。高揚感も幸福感も、精神状態が関係してきます。精神という言葉は、腎の精(15五神)と心の神(15五神)の組み合わせから来ています。

ちなみに、タバコによる高揚感や幸福感も、肺を通して心(しん)を鼓舞(こぶ)しているのではないかと思います(心肺は関連性が深い)。

ページの最初に戻る

3この証になりやすい人が病的状態の時にあらわれやすい症状

3-1メンタル面としてあらわれやすい症状

(ア)過度な不安感

心の生命力が虚ろになると、あらわれやすくなります。

(イ)自律神経失調症

自律神経失調症といっても色々な症状がありますが、メンタル面の症状として出る場合は、心の生命力が虚ろな状態になっている可能性が高いといえます。

(ウ)パニック障害

メンタルは関与せず、肉体的な面のみで発症する例も多々あるようです。心の生命力が虚ろになると、あらわれやすくなります。

(エ)その他、メンタル的な症状

メンタル的な症状は、心の生命力が関係している場合が多いといえます。繰り返し申し上げますが、精神という言葉は、腎の精(15五神)と心の神(15五神)の組み合わせから来ています。

ページの最初に戻る

3-2肉体面としてあらわれやすい症状

(ア)上肢を挙上するときに、痛みやひっかかりがある。五十肩などで上肢を上げられない

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)又は手の少陰心経(てのしょういんしんけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。不栄則痛(栄えざればすなわち痛む)といいます。エネルギーが栄えないために痛む、という意味です。五十肩などの場合、十中八九はこの症状です。上肢の後側を伸ばせないことが原因です(上肢の場合、気をつけの姿勢における小指側を後側と表現)。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(イ)前へならえの姿勢から、上肢を広げる時に痛みやひっかかりがある(五十肩など)

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の厥陰心包経(てのけついんしんぽうけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。手の厥陰心包経に問題が生じると、上肢内側のスジを伸ばせなくなります。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ウ)前へならえの姿勢から、上肢を閉じる(自分ハグをする)時に痛みやひっかかりがある(五十肩など)

(=上腕外側を伸ばす動作をすると痛みやひっかかりがある)

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の少陽三焦経(てのしょうようさんしょうけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。手の少陽三焦経に問題が生じると、上肢外側のスジを伸ばせなくなります。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(エ)(首)下を向くと、痛みやひっかかりがある(寝違えなど)

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)又は手の少陰心経(てのしょういんしんけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。この2つの経脈のうち、どちらか一方または両方に問題が生じると、首の後側を伸ばせなくなります。東洋医学では、小腸は副心臓(4五腑)のようなものです。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(オ)首を横にかしげると痛い(寝違えなど)

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の少陽三焦経(てのしょうようさんしょうけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。手の少陽三焦経に問題が生じると、首の横側を伸ばせなくなります。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(カ)前腕を外側にひねると肘が痛む

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)又は手の少陰心経(てのしょういんしんけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。この2つの経脈のうち、どちらか一方または両方に問題が生じると、上肢の後側を伸ばせなくなります(上肢の場合、気をつけの姿勢における小指側を後側と表現)。東洋医学では、小腸は副心臓(4五腑)のようなものです。 前へならえの体制から、掌(てのひら)を上に向ける動作と同じです。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(キ)肘を伸ばすと痛みが出る

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の厥陰心包経(てのけついんしんぽうけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。手の厥陰心包経に問題が生じると、上肢内側のスジを伸ばせなくなります。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ク)肘を曲げると痛みが出る

心の生命力が虚ろになると、出てくる症状です。手の少陽三焦経(てのしょうようさんしょうけい)というエネルギーの流れが虚ろになっています。手の少陽三焦経に問題が生じると、上肢外側のスジを伸ばせなくなります。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ケ)舌がもつれてうまく話せない。

心の5五官は舌です。

(コ)手の中指・薬指・小指に痛みが出る(腱鞘炎など)。

中指:手の厥陰心包経(てのけついんしんぽうけい)

薬指:手の少陽三焦経(てのしょうようさんしょうけい)

小指:手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)又は手の少陰心経(てのしょういんしんけい) という経脈(エネルギーのルート)が主(つかさど)ります。

ページの最初に戻る

(養生法)

(ア)全てに共通する養生法を実践する。

こちらをごらんくだい。

(イ)ベストを求めずにベターを目指す。

ベストが実現すれば理想ですが、現実はベターで満足した方が良い場合もあります。

(ウ)ばれたら困ることはやらない。

ばれたらどうしよう…と考えることは、生命状態によくありません。

(エ)心を養う飲食物を摂る。

餅米、パセリ、フキ、ラッキョウ、ワラビ、小麦、鶏卵、セロリ、レタス、レンコン、ヒジキ等。

(オ)苦味を含む飲食物を適度に摂取する。

みょうが、きゅうり、ピーマン、お茶類などを適度に摂ることは効果的です。とり過ぎると逆効果ですが…。

(オ)息切れ運動のしすぎに気を付ける。

極端に心悸亢進するような運動は、控えた方が良いでしょう。

(カ)長時間の立ちっぱなしは控える。

四肢末端の血液は、筋肉運動で心の臓に還流します。しかし、長時間立ちっぱなしの状態を継続すると、筋肉運動が行われないため、血液が心の臓に還流できず身体に良くありません。

(キ)腸を大切にする。

便秘や下痢を起こさないように気をつけることにより、心の臓にも良い影響があります。小腸は副心臓だからです。

(ク)塩分のとり過ぎに気をつける。

塩分をとり過ぎると腎が亢進し(11五味)、相剋現象により心を弱くします。とり過ぎに注意しましょう。

(ケ)目の使いすぎに気をつける

25五労には「久しく視(み)ると血を傷(やぶ)る」とあります。つまり、「長時間にわたって一点を凝視して集中しすぎると、血脈を通して心(しん)に負担がかかる」という意味です。パソコン仕事などに従事している人は、気をつけましょう。

ページの最初に戻る

セルフケアにより可動域を広げる方法

肉体面に異変が生じて特定の体勢になる動きをすると、痛みなどのために可動域が制限されている場合 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ)、 セルフケアにより可動域を広げられる可能性があります。

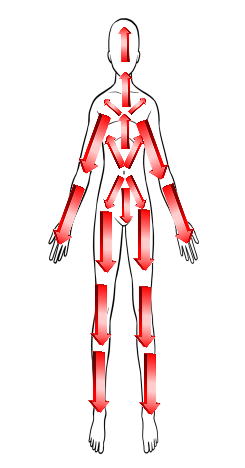

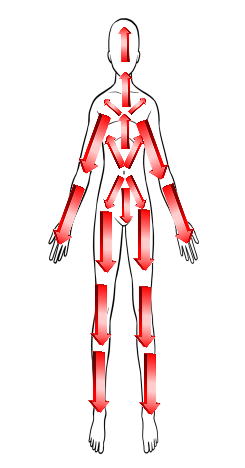

このページの症状の場合、手の少陰心経(てのしょういんしんけい)・手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)または手の厥陰心包経(てのけついんしんぽうけい)・手の少陽三焦経(てのしょうようさんしょうけい)に所属するツボが選択の候補になります。

自分の身体に灸をする場合

セルフ灸についてをご覧ください。

どんなツボが候補に挙がるか?

一例として手の少陰心経に関連するツボ「神門(しんもん)」、手の太陽小腸経に関連するツボ「腕骨(わんこつ)」、手の厥陰心包経に関連するツボ「大陵(だいりょう)」、手の少陽三焦経に関連するツボ「陽池(ようち)」が候補として挙げられます。

ページの最初に戻る

鍼灸施術によるアプローチ

(1)心・小腸の生命状態を主(つかさど)るエネルギーが不活性な状態にあることが原因で、今現在の症状に見舞われているのが現状(その人の弱い所に症状が出現=個々人によって出てくる症状や部位は千差万別)

。

(2)ツボを通して心の臓、小腸の腑に刺激を与える。

ツボ

↓

心の臓、小腸の腑

↓

他の臓腑(五臓六腑)

ツボとは、経絡(けいらく)(=エネルギーのルート)を通して五臓六腑に通じるアプローチ・ポイント(正式には経穴)読み:けいけつ

(甲)手の少陰心経(てのしょういんしんけい)

=ツボを通して心の臓へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)読み:けいみゃく

(乙)手の太陽小腸経(てのたいようしょうちょうけい)

=ツボを通して小腸の腑へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)

〇経脈(甲)と経脈(乙)を横に繋ぐルート=絡脈(らくみゃく)

〇経脈(けいみゃく)+絡脈(らくみゃく)=経絡(けいらく)

※施術が奏功すれば…

(3)心の臓・小腸の腑が活性化⇒五臓六腑が活性化

(4)不足していたエネルギーを生産し体の隅々まで流す。

(5)元気が出て自然治癒力が活性化し、当該症状(または部位)を修復する。

ページの最初に戻る

トップページへ

Copyright(C)2005-2026 Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)長嶋鍼灸室

![]()