![]()

| �I | |

| 1�܍s | �� |

| 2�܋G | �~ |

| 3�ܑ� | �t |

| 4���D | �N�� |

| 5�܊� | �� |

| 6�� | ����� |

| 7�u | ���E�� |

| 8�ܐ� | �� |

| 9�܋C | �� |

| 10�ܐF | �� |

| 11�ܖ� | ���h�� |

| 12�w | ���w |

| 13�A�o | ���A��� |

| 14�z�o | ���z��� |

| 15�ܐ_ | ���u |

| 16�܉t | �� |

| 17�x | �� |

| 18�ܕ� | �� |

| 19�ܕ� | �k |

| 20�ܖ� | �t |

| 21�ܕs�� | �t |

| 22���� | �锼 |

| 23�ܖڕ� | ���E |

| 24�� | �� |

| 25�ܘJ | �v�� |

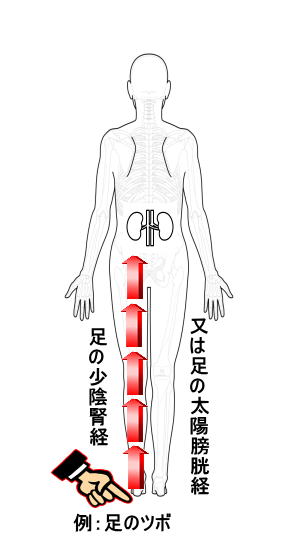

�������̌܍s�F�̕\�ɂ��Ĥ���̏ɂ���(�I�̏c��)������Ƥ��̂悤�ɂȂ�܂��

�t��(��������)���m��w�ɓ��Ă͂߂�Ƥ�t��N���n�{��A���B��n�̗�����S���Ă��鑶�݂ł��

����������m��w�I�ɂ͂���݂̂Ȃ炸��t�Ƃܑ͌��Z�D�̍���S�g�̉��̉��̗͎����̂悤�ȑ��݂Ƃ��Ĥ�����͑S�̂̒�グ��}�� ����

���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ��Ĥ���m��w�Ɠ��m��w�͍��{�I�Ɍ������قȂ邽�ߤ����m��w�I�ɂ�

���̏ꍇ����m��w�I�Ȍ����ł͐t��

���ɓ��m��w�̏ꍇ����D�ƕ��s�����G�l���M�[�����s���郋�[�g(�o��)�ɒ��ڂ��čl���邽�ߤ���m��w�Ƃ͑S���قȂ錩�������邱�Ƃ���������܂��

�t�͉A�z��

�ɒ[�ȁh�قĂ�h��ɒ[�ȗ₦���Ȃ��l�c�{�y�[�W(�P�Ȃ�t��)

�ȉ��̂悤�ȏǏ�ɂ��Ĥ���ׂĂ����Ă͂܂邱�Ƃ͂���܂������

�i���̏ɂȂ�₷���l�̓�����Ǐ�j

�P ���̏ɂȂ�₷���l�̓���I�ɂ݂�����̓I����

�Q ���ǂ��₷���Ǐ�(�����ł͓��ɃG�l���M�[�̃��[�g��Ɉٕς�����ꍇ�������܂���)

�i�{���@�j

�Z���t�P�A�ɂ�������L����

�����̐g�̂ɋ�������ꍇ

�I���{�p�ɂ��A�v���[�`

�i������Ǐ�j

�P���̏ɂȂ�₷���l�̓��̓I����

(�A)��J���ӊ��������₷������₷���

�t�͌��C�̌��ł���t���ɂȂ�Ɣ��₷���Ȃ�܂��

(�C)���C���łȂ����������

��Ɠ������R�ł��

(�E)������(����)���X��������

���͐t��

(�G)�g�̂̈ꕔ��������ł����

�t�̐F�͍��ł�(10�ܐF)�

(�I)�����̌�둤���邱�Ƃ�����(���ނ�Ԃ肅����)

���`�����̌�둤�ͤ���̑��z�N���o(�����̂����悤�ڂ���������)�܂������̏��A�t�o(�����̂��傤����)��

(�J)�E�т��ڗ��¤�����ׂ��͂��Ȃ��X��������

�t�͔��̎��ɂ�����܂�(17�x)����������ăS���S���Ƃ��Ă���l�ͤ�t�������Ȑl�ł���Ƃ����܂���t�ɤ�����ׂ��ė͂��Ȃ����ͤ�t�̗͂������Ȃ����Ƃ������܂��

(�L)���B�\�͂��ア�X��������

���͂͐t�͂Ɗ֘A�[���Ƃ����܂�(15�ܐ_)��j���͂d�c�ȂǂɂȂ�₷��������͑����o���}���₷���X��������܂��

�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

�Q���ǂ��₷���Ǐ�

(�����ł̓G�l���M�[�̃��[�g��Ɉٕς����鎞�ɏo�₷���Ǐ�������Ă��܂�)

(�A)���ɥ�����_�o�ɂȂǁc�O���ȂǍ��≺���̌�둤��L���ƈ���������

(�Q�l)

���`�����̌�둤�ͤ�t � �N����

(�ɂޕ��ʂ͍����ڥ���ڂȂǃP�[�X�o�C�P�[�X)

���ǂ����ɂ����ł͂Ȃ���ǂ������̐��Œɂ����ɏœ_�Ăčl����̂����m��w�ł��

(�C)�G��L���ƕG�ɂȂǂ������ɏo��

(�Q�l)

�����̌�둤��L���ƒɂ݂��o�邱�Ƃɂ��Ăͤ��L(�A)�Ɠ������R�ł������Ҋߥ�G������̒ɂ݂ȂǤ������̕��ʂɏo�邩�̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��

(�ɂޕ��ʂ͍����ڥ���ڂȂǃP�[�X�o�C�P�[�X)

���ǂ����ɂ����ł͂Ȃ���ǂ������̐��Œɂ����ɏœ_�Ăčl����̂����m��w�ł��

(�E)������c�A�L���X�F����L���ƒɂ݂�����

(�Q�l)

���ڂ̌�둤���t � �N����

(�ɂޕ��ʂ͍����ڥ���ڂȂǃP�[�X�o�C�P�[�X)

���ǂ����ɂ����ł͂Ȃ���ǂ������̐��Œɂ����ɏœ_�Ăčl����̂����m��w�ł��

(�G)���̏����� �����肪�d�����邢(�V�N�V�N����)�

���m��U�w�I�Ȑt���̕ӂ�ł��

(�I)�㓪���̓���

(�J)������Q��s������肪��

�@

�A�t:���鎞�ɂ��p���[���K�v�Ť���̃p���[���h�鑟�D���t�ł��

�Z����ɓ���ɂ�����ԂƂ́c��L�@��

�Z����ɓ���₷����ԂƂ́c��L�@��

(�L)�r�A��Q

(�N)����

���͐t��

(�P)�߂܂���ӂ��

��(���ɂ���)�̓��m��w�łͤ������(����)��ɂȂ�Ƥ�߂܂�����͌��ޥ���Y�ꥎ��襉����g�̎��Ȃǂ������ƍl�����Ă��܂�������Ƃ͑��ł��Ȃ��]�̂��Ƃ��Ӗ����Ă��܂�������m��w�I�Ȕ]�̕a�C�Ƃ͈Ӗ����Ⴂ�܂�����]�̌����l�Ɉُ킪����Ƃ������Ƃł�����܂���܂�����m��w�I�ɔ]�������Ƃ������Ƃł�����܂���

��������Ԃ̈����Ȃǂɂ��A�����̃G�l���M�[��Ԃ�����ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂�(���m��w�Ɠ��m��w�ł͍l���������{�I�ɈقȂ�܂�)�

���m��w�ł͔]�ƐҐ��͂Ȃ����Ă���ƍl�����Ă������ߤ�ÓT�ɂ����Ắu�]�͐�(����)�̊C�v�ƕ\�����܂�����͐t�ɋA�����邽�ߤ���m��w�̕��ނł͐t���ɃJ�e�S���C�Y�ł��܂�(6��)�

�Ȃ���߂܂����B���ɂ����Ă�������\��������܂��

(�R)�����������ɂ�

���̗������̏��A�t�o(�����̂��傤����)����(������)�邩��ł��

�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

�i�{���@�j

(�A)�S�Ăɋ��ʂ���{���@�����H����

����������������

(�C)�t��₤���H����ۂ�

�����������L�N���Q����S�}��R��C�J��R�C��j�V����A���r��ؓ���{���Ȃǡ��Ȃ��悤�ɋC�����ġ

(�E)�������͐ߓx�������ġ

���ɤ�j���͐��s�ׂŐ��C��R�炵�܂���G�l���M�[��R�炳�Ȃ��悤�ɤ�ߓx��������������S�����܂��傤�

(�G)�����͓K�x��

�����͓K�x�ɐۂ�Ɛt�Ɍ��ʓI�ł�����ߏ�ɂƂ�Ƌt���ʂł��

(�I)�����d���̂������ɒ���

��v���͍�����(���)�飂Ƃ��������`��������܂�(25�ܘJ)��������ςȂ��ł���Ƥ����ʂ��Đt�ɕ��S�������餂Ƃ����Ӗ��ł�������Ԃ̗������ςȂ��͐Ғł�߂ɂƂ��ĕ��S�ł��褍��␑�͐t��

(�J)�֔�≺���ɋC������

���m��w�ł͢�t�Ԃ̓��C�͂ւ����R���ɏh�飂Ƃ�����O�c��

(�L)����������S�ɕۂ�

�����킪���Ȃ���Ƥ

(�N)�̓��̐��t��ӂ����S�ȏ�Ԃɕۂ�

�g�̒��̐��t��ӂ̌����͂ͤ�t���S�����܂�(1�܍s)��܂褐g�̓����̐��t�S�Ă̍ō��Ǘ��ӔC�҂��t�ł�(20�ܖ�)�

���̒��ɂͤ�݉t����t����t��ܥ���̒��̔S�t����B��֘A�̕���t�ȂǤ�����鐅�t���܂܂�܂��

�����̐��t�̕����Ԃ����S�ɕۂ��Ƃ���t�����N�ɕۂ��ƂɂȂ���܂��

�Ⴆ�Ή���������ƒ����̐��t�̂�����K�v�ȕ��܂ł��̊O�֘R�o���Ă��܂����������ɃG�l���M�[�܂ł��R�o���Ă��܂��܂��

�܂��H�߂���Τ�ߐH�������������z�����邽�߂ɤ�����ɂł��݉t����t��K�v�ȏ�ɏo���Ȃ���Ȃ炸��t�̃G�l���M�[�����Ղ��܂��

�����̕s���o���⤒j���̉ߓx�Ȑ������Ȃǂ̏ꍇ�����l�̂��Ƃ������܂��

�{�������H���悤�Ǝv�����礗l�X�ȗ~�]���͂˂̂���ې�(�ߐ�)����K�v������܂��

�h�{���͎��Â���ؤ����Ǘ{���͎��Â�����h�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���

�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

�Z���t�P�A�ɂ�������L������@

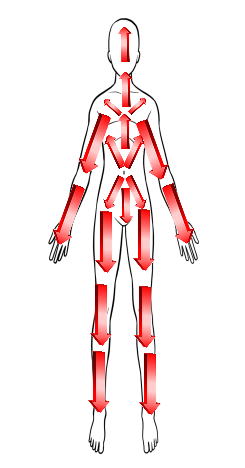

�@�G�l���M�[�̃��[�g��Ɉٕ��������ē���̑̐��ɂȂ铮��������Ƥ�ɂ݂Ȃǂ̂��߂ɉ��悪���������ꍇ (�A) (�C) (�E)� �Z���t�P�A�ɂ�������L������\��������܂��

�@���̃y�[�W�̏Ǐ�̏ꍇ����̏��A�t�o(�����̂��傤����)�܂������̑��z�N���o(�����̂����悤�ڂ���������)�ɏ�������c�{���I���̌��ɂȂ�܂��

�����̐g�̂ɋ�������ꍇ

�Z���t���ɂ������������������

�ǂ�ȃc�{�ɐ�(��)����̂�?

���Ƃ������̏��A�t�o�Ɋ֘A����c�{�u���k(��������)�v�܂��́u�ƊC(���傤����)�v����̑��z�N���o�Ɋ֘A����c�{�u����(��������)�v�����ɂȂ�܂��

�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

�I���{�p�ɂ��A�v���[�`

(�P)������Ԃ�

�@�@�@�@

(�Q)�c�{��ʂ��Đt�̑���N�����D�Ɏh����^����

�c�{

��

�t�̑���N�����D

��

���̑��D(�ܑ��Z�D)

�c�{�Ƃͤ�o��(�G�l���M�[�̃��[�g)��ʂ��Čܑ��Z�D�ɒʂ���A�v���[�`��|�C���g(�������̂�

(�b)���̏��A�t�o(�����̂��傤����)

���c�{��ʂ��Đt�̑��֒ʂ���G�l���M�[�̒ʂ蓹(��

(��)���̑��z�N���o(�����̂����悤�ڂ���������)

���c�{��ʂ����N�����D�֒ʂ���G�l���M�[�̒ʂ蓹�i��

�Z�o��(�b)�ƌo��(��)�����Ɍq�����[�g��

�Z

�@�@�@�@

���{�p���t������c

(�R)�t�̑���N�����D�̊�������

�@�@�@�@

(�S)�s�����Ă����G�l���M�[�Y���̂�

�@�@�@�@

(�T)���C���o�Ď��R�����͂�������������Y�Ǐ�(�܂��͕���)���C������

�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

�g�b�v�y�[�W��

Copyright(C)2005-2026 �@Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)�����I����