![]()

| ウ | |

| 1五行 | 土 |

| 2五季 | 土用 |

| 3五臓 | 脾 |

| 4五腑 | 胃 |

| 5五官 | 口 |

| 6五主 | 肌肉 |

| 7五志 | 思 |

| 8五声 | 歌 |

| 9五気 | 湿 |

| 10五色 | 黄 |

| 11五味 | 甘 |

| 12五指 | 人差指 |

| 13陰経 | 太陰・足 |

| 14陽経 | 陽明・足 |

| 15五神 | 意(智) |

| 16五液 | 涎 |

| 17五支 | 乳 |

| 18五変 | しゃっくり |

| 19五方 | 中央 |

| 20五役 | 味 |

| 21五不足 | 四肢不用 |

| 22五時間 | 日西 |

| 23五目部 | まぶた |

| 24五時 | 午後 |

| 25五労 | 久坐 |

こちらの五行色体表について、この証(ウの縦列)を抜粋すると、上のようになります。

この証になりやすい人の特徴として、五臓六腑における

ただし、西洋医学の胃腸などの消化器と、東洋医学の

特に東洋医学の場合、臓腑と併行してエネルギーが走行するルート(経脈)に着目して考えるため、西洋医学とは全く異なる見方をすることが多くあります。

以下のような症状について、すべてが当てはまることはありませんが、

(脾虚証になりやすい人の特徴や症状)

1 この証になりやすい人の性格・メンタルなどの特徴

2 この証になりやすい人の体質や日常的にみられる弱点など

3 この証になりやすい人にみられる身体的特徴など

4 発症しやすい症状(特にエネルギーのルート上に問題がある場合を挙げました)

(養生法)

セルフケアにより可動域を広げる

自分の身体に灸をする場合

鍼灸施術によるアプローチ

(脾虚証の特徴や症状)

1この証になりやすい人の性格・メンタルなどの特徴

(ア)細かい気遣いをしすぎて疲れてしまいやすい。

東洋医学では、性格も五臓六腑に求めます。

(イ)思案しすぎる傾向がある。

東洋医学では、五臓六腑の状態が性格にも反映されると考えます。

(ウ)自分を抑えて、他人に合わせてしまいがち。

(エ)環境の変化の影響を受けやすい。

人生の大転機(転職・転勤・引越し・出産・倒産など)や勉強時間の延長など、生活環境の変化についていけない傾向があります。

(オ)全か無の法則が成り立つ性格=一所懸命にやり遂げるか、または全くやらないのどちらかに偏りがち(バランスをとるのが苦手)。

ミゾオチは中庸を意味します。つまり、上の臓腑(心・肺)と下の臓腑(肝・腎)の間に立ってバランスをとる役目のことです。この機能がうまく働かないと、一直線にやり遂げて達成感に満足するか、またはやる気が出ないと全くやらない、といった傾向が見られます。

(カ)気分がハイで多弁なときと、沈んで無口なときの差が激しい傾向がある。

消化器の機能が亢進しているときは、多弁でしゃべりたくなります。逆に減退しているときは気分が沈みます。消化機能が不安定になると亢進と減退を繰り返し、性格的にも不安定になります。

ページの最初に戻る

2この証になりやすい人の体質や日常的にみられる弱点など

(ア)軟便や下痢になりやすい(過敏性腸症候群など)。

胃腸の症状です。

(イ)コロコロした硬い便が出やすい。

消化吸収がスムーズに機能していないため、血分が不足するとウサギの

(ウ)歯周病になりやすい。歯痛になりやすい。

下歯は大腸、上歯は胃の生命力が関係しています。非定型歯痛や非歯原性歯痛などに陥る人もいます。

(エ)雨の日に調子が悪いことが多い。

(オ)食後に異常な眠気に襲われやすい。

エネルギーが消化に取られてしまうためです。

(カ)唇や口の中が荒れやすい。口内炎になりやすい。

「口は消化器の門」といいます。(5五官)

(キ)口臭があるかもれしない。

(ク)食欲減退 または 過食傾向になりやすい。

食欲減退は胃腸のエネルギー不足です。過食傾向は、胃腸の異常亢進が起きている状態であり、どちらも正常とはいえません。

(ケ)甘いものが好き

エネルギーが枯渇するために、即効性エネルギーに頼りたくなります。

(コ)疲れやすく、倦怠感が出やすい。

飲食物を消化吸収→エネルギーを生産→身体の隅々までエネルギーを行き渡らせる…という機能が弱っているためです。特に、エネルギーが切れやすいのは夕方です。

(サ)すぐにお腹がいっぱいになり、量を食べられないことがある(機能性ディスペプシアなど)。

(シ)空腹になると胃に違和感があり、食べたくないのに食べてしまう傾向がある。

(ス)胃がもたれやすい(機能性ディスペプシアなど)。

(セ)うつ伏せになると楽になることがある。

うつ伏せになることにより、胃腸が按じられ楽になります。喜按虚証(虚証は按じられることを喜ぶ)といいます。

(ソ)晩夏~秋は苦手。

晩夏から秋は脾胃が働きにくくなります。胃腸に限らず、不調になる場合があります。

ページの最初に戻る

3この証になりやすい人の身体的特徴など

(ア)舌が腫れぼったい。または、舌の上の苔状の付着物がベッタリとついている。

付着物が多い→

(イ)舌の両側に歯型がついている。または、中央部が荒れている。

これは東洋医学の舌診という見方です。舌の中央部は胃を意味し、ここが荒れていることは機能が減退していることを意味します。また、胃腸が弱いと湿気が体内に停滞しやすく、舌が腫れぼったくなります。その結果、舌と歯が接触するため、歯型がつきやすくなります。

(ウ)体重増が気になる。

「肥人多痰、肥乃気虚也、虚則気不運行、故痰生也」という言い伝えがあります。「体重増が気になる人は、脾虚によりアマリモノが生じている」という意味です。余計な体重も、アマリモノと考えます。アマリモノを排出する力も、

(エ)顔色が白い又は黄色い傾向がある。

血色があまりよくないことがあります。

(オ)お腹が張ってガスが出る。胃が揺れるとコポコポと音がすることがある。

消化吸収が悪いと、食べ物が腸へスムーズに運ばれません。また、腸での吸収が悪いと、ガスが発生します。臭いおならとなって出ることもあります。

(カ)休み明けに眉間・コメカミがこわばる。前頭部が重いことがある。

胃腸が弱い時は、環境適応能力が低下します。この証の場合、前頭部・コメカミにこわばりを感じる人が多くみられます。特に月曜日などの休み明けは、昨日までの休日とは一変するため、心身がすぐになじめずに、こわばり・頭重といった症状があらわれがちです。顔や首の力を抜いて、気分転換をするようにしましょう。

(キ)疲れると上まぶたが

東洋医学では上まぶたは消化器の状態をあらわし(23五目部)、下まぶたは生殖機能(子宮・卵巣)などを表わします。消化機能が疲れてくると、上まぶたが

(ク)疲労がたまると顔面がピクピクすることがある(顔面けいれんetc)。

顔は足の陽明胃経(あしのようめいいけい)の通り道です。疲れると経絡(エネルギーの流れ)に異変が起こるため、気の通りが悪くなります。そして、周囲の筋肉がこわばったり、ピクピク動いたりします。

(ケ)胃腸・脾臓・膵臓などの手術歴がある。

手術を受ければ脾胃の力が弱くなるのは、仕方がありません。どうすれば足りない分を補うことができるか、前向きに考えて養生に努めましょう。

ページの最初に戻る

4発症しやすい症状(ここでは特に、エネルギーのルート上に問題がある場合を挙げました)

(ア)腰痛・座骨神経痛…体をそらすと痛みが顕著

(参考)

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

仰向(あおむ)けになると下肢(腰など)の痛みが増すのも、同じ道理です。腰などが反(そ)る方向に傾くからです。

(イ)膝痛…膝の前側を伸ばす動作(正座など)をすると痛みが顕著

(参考)

下肢の前面を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ウ)足首痛…足首を伸ばす(正座など)と痛みが顕著

(参考)

足首や足の甲の前面を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(エ)前頭部の頭痛

(オ)顔面神経麻痺

顔面には足の陽明胃経(あしのようめいいけい)が通っています。上の(エ)と同様です。

(カ)顔面の痛み(三叉神経痛など)

上の(オ)と同じです。

(キ)めまい、ふらつき

飲食物を消化吸収→エネルギーを生産→生産されたエネルギーを頭まで昇らせる・・・の行程がうまく行かないために生じます。また、めまいは腎虚においても生じる可能性があります。

(ク)味覚に異常が出る

味覚は消化器と密接に関係しています。東洋医学では「味(み)は脾がつかさどる」といいます。

ページの最初に戻る

(養生法)

(ア)全てに共通する養生法を実践する。

混合の証をごらんください。この中の多くを占めるのは、胃腸の養生法です。それだけ胃腸は大切である訳ですが、それだけではありません。五臓六腑の中において、ご本人が気をつければ守れるのが胃腸なのです。逆にいえば、胃腸は日頃の不摂生により、痛めつけられやすい臓腑ともいえます。胃腸を健全に保つことは、五臓六腑全体を健全に保つことにつながるでしょう。

(イ)脾胃に効く飲食物を摂る。

オオムギ、大豆、カボチャ、生姜、人参、ニンニク、ネギ、ヨモギ、黒豆、春菊、白菜、ブロッコリー、山芋、レンコン、トウモロコシ、そば、キュウリ、ゴボウ、コンニャク、大根、タケノコ、トマト、ナス、ほうれん草、レタス、魚、餅米、キャベツ、ジャガイモ、インゲン豆、ミカン、リンゴ等。

(ウ)濃すぎる味に気をつける。

塩っぱい味、辛い味、すっぱい味、甘い味、苦い味など全てにいえることですが、濃い味の飲食をいつも繰り返していると、脾胃に悪影響です。特にすっぱい味は肝を亢進させ(11五味)、それが

(エ)暑い環境で長時間過ごすことを控える。

本来、胃腸における消化活動として使用される血が、放熱作用に回されることになり、消化活動に回らなくなるからです。

(オ)座りっぱなしの状態を避ける。

下半身の運動をすると脾が胃を揉(も)む・・・これは、「下半身の運動が脾虚を改善する」という意味です。反対に、下半身を動かさない状態で長時間座っている生活習慣が常態化すると、脾虚が悪化します。

25五労においても、「久しく坐ると肉を傷(やぶ)る」とあります。これは、座りっぱなしの状態が長時間続くと6「五主」肌肉(きにく)を損傷する・・・という意味です。つまり、肌肉(皮膚と筋肉の間に位置すると考えられていた)は脾に属するため、「座りっぱなしの状態が長時間続く生活習慣は、脾虚を悪化させる」ということです。

ページの最初に戻る

セルフケアにより可動域を広げる方法

エネルギーのルート上に異変が生じて、特定の体勢になる動きをすると痛みなどのため、可動域が制限されている場合 (ア) (イ) (ウ)、 セルフケアにより可動域を広げられる可能性があります。

このページの症状の場合、足の太陰脾経(あしのたいいんひけい)または足の陽明胃経(あしのようめいいけい)に所属するツボが選択の候補になります。

自分の身体に灸をする場合

セルフ灸についてをご覧ください。

どんなツボが候補に挙がるか?

一例として足の陽明胃経に関連するツボ「足三里(あしさんり)」「中脘(ちゅうかん)」または足の太陰脾経に関連するツボ「太白(たいはく)」「陰陵泉(いんりょうせん)」が候補になります。

ページの最初に戻る

鍼灸施術によるアプローチ

(1)脾胃の生命力が弱い状態になることにより、今現在の症状に見舞われているのが現状

生命状態が悪くなると、その人の弱い所に症状が出現※個々人によって出てくる症状や部位は千差万別

(2)ツボを通して脾の臓・胃の腑に刺激を与える

ツボ

↓

脾の臓、胃の腑

↓

他の臓腑(五臓六腑)

ツボとは、経絡(エネルギーのルート)を通して五臓六腑に通じるアプローチ・ポイント(正式名称は

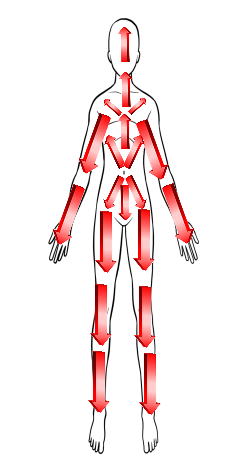

(甲)足の太陰脾経(あしのたいいんひけい)

=ツボを通して脾の臓へ通じるエネルギーの通り道(=

(乙)足の陽明胃経(あしのようめいいけい)

=ツボを通して胃の腑へ通じるエネルギーの通り道(=

〇

〇

※施術が奏功すれば…

(3)脾の臓、胃の腑の活性化⇒五臓六腑の活性化

(4)エネルギーを生産し体の隅々まで流す

(5)元気が出て自然治癒力が向上し、当該症状(または部位)を修復する。

ページの最初に戻る

トップページへ

Copyright(C)2005-2026 Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)長嶋鍼灸室