![]()

| ア | |

| 1五行 | 木 |

| 2五季 | 春 |

| 3五臓 | 肝 |

| 4五腑 | 胆 |

| 5五官 | 目 |

| 6五主 | 筋 |

| 7五志 | 怒 |

| 8五声 | 呼 |

| 9五気 | 風 |

| 10五色 | 青 |

| 11五味 | 酸 |

| 12五指 | 薬指 |

| 13陰経 | 厥陰・足 |

| 14陽経 | 少陽・足 |

| 15五神 | 魂 |

| 16五液 | 涙 |

| 17五支 | 爪 |

| 18五変 | 握・攣 |

| 19五方 | 東 |

| 20五役 | 色 |

| 21五不足 | 恐 |

| 22五時間 | 平旦 |

| 23五目部 | 黒精 |

| 24五時 | 朝 |

| 25五労 | 久行 |

こちらの五行色体表について、この証について(アの縦列)を抜粋すると、上のようになります。

こちらにカテゴライズされるものを

(東洋医学)肝虚≠肝臓トラブル(西洋医学)

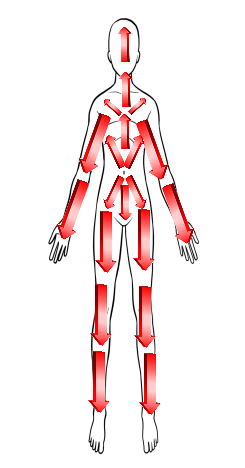

肝の臓は足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)というエネルギーが走行するルートと一体になって、生命状態に関わっています。

以下のような症状について、すべてが当てはまることはありませんが、肝虚証になると1つ以上の項目にあてはまることになります。

(この証になりやすい人の特徴)

1 この証になりやすい人の性格・メンタル的に特徴

2 この証になりやすい人の肉体的特徴や体質、身体的弱点など

3 発症しやすい症状(ここではエネルギーのルート上に問題が生じている場合を例に挙げました)

(養生法)

セルフケアにより可動域を広げる方法

自分の身体に灸をする場合

鍼灸施術によるアプローチ

(症状や特徴)

1この証になりやすい人の性格・メンタル的な特徴

(ア)強いストレスが原因で体調不良に陥りやすい。

肝という臓腑は、おおらかに上へ上へと伸びたがる性質があります。それを押さえつけられることにより、気が滞り発症しやすいです。

(イ)怒りやすい

気が滞った場合の症状です。五行色体表(7五志)は怒です。

(ウ)情緒変動に大きく左右されやすい

肝は情緒を

(エ)気が短くせっかち

肝の志は怒です。イライラ・ヒステリーなど。

(オ)神経質で繊細

(カ)自分の意見をハッキリと主張するが、後で後悔しがち。

ハッキリと自分の意見をいえることもありますが、後で後悔することが多いようです。反対に言いたいことがいえない場合もあり、その差が激しいのが特徴です。

(キ)神経が高ぶって、不眠になりやすい

ピリピリして穏やかな気持ちになれない時があります。夜寝ようと思っても、昼間の出来事が気になって眠れないことがある傾向があります。

(ク)早口でしゃべる特徴がある。

気性が異常亢進することがあり(波がある)、頭の回転も速いため、早口でしゃべる傾向があります。よって、相手に聞き返されることがあります。

(ケ)人が話し終わるのを待たずに自分が話したい傾向がある

テンポが速いため、人が話し終わるのを待たずに自分の話をしたがる傾向があります。ストレスが少ないときはユッタリとしていられますが、多忙な仕事などでストレスがたまるほど、こうした傾向が強くなります。

(コ)曲がったことが許せないことが多い

「肝胆相照らす仲」といいますが、肝が不安定になると胆にも悪影響が及びます(3五臓 4五腑)。胆には正義心が宿るため、他人の曲がった行為が許せなくなります(胆の異常亢進)。そのこと自体は悪いことではありませんが、あまりこだわりすぎても体調を崩す傾向があります。

ページの最初に戻る

2 この証になりやすい人の肉体的特徴や体質、身体的弱点など

(ア)消化器に影響が出やすい

五行論において、肝は脾(消化器)を剋します。肝→脾の

(イ)ストレスで吐き気をもよおしやすい(機能性ディスペプシアなど)

上と同じ意味です。

(ウ)眼症状になりやすい(眼精疲労・目のかすみ等)。

目は肝の

(エ)口が苦いくなりやすい

肝・胆が関わっています。

(オ)胸が

肝の症状は、胸や脇腹に症状が出やすい傾向があります。

(カ)

胸や脇腹が張って違和感があることをいいます。

(キ)舌の両脇だけが、ほかの部分と違うことが散見される

肝の状態は舌の両脇に表れます。肝が異常亢進すると、この部分の赤が鮮明になるなど、ほかの部分と違って見えます。

ページの最初に戻る

3 発症しやすい症状ここでは特に、エネルギーのルート上に問題がある場合を挙げています。

(ア)側頭部や頭頂部の頭痛

側頭部頭痛は

足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)は頭頂部を通り、足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)は側頭部を通るからです。

肝と胆は表裏の関係にあります。

(イ)腰痛・座骨神経痛など…体を横に倒すと痛みが顕著

(参考)

体の横側を伸ばすと症状が悪化します。胆は体の横(特に腰から下肢にかけての外側)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ウ)腰痛・座骨神経痛など…体をひねると悪化が顕著

(参考)

上の(イ)と同様に、体の横を伸ばす動作だからです。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に痛みが出るかはケースバイケースです。胆は体の横(特に腰から下肢にかけての外側)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(エ)膝痛など…脚を組むと悪化が顕著

(参考)

下肢の外側を伸ばすと痛みが出ます。胆は腰〜下肢の外側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(オ)足首痛…外くるぶし側を伸ばすと悪化が顕著

(参考)

足首の外側を伸ばすと痛みが出ます。胆は下肢の外側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(カ)膝痛…あぐらをかくと悪化が顕著

(参考)

下肢の内側を伸ばすと痛みが出ます。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に出るかはケースバイケースです。肝は下肢の内側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(キ)腰痛・座骨神経痛など…脚を開くと悪化が顕著

(参考)

上の(カ)と同様に、下肢の内側を伸ばす動作だからです。腰・股関節・膝・下肢など、どの部位に痛みが出るかはケースバイケースです。肝は下肢の内側(横)を

(痛む部位は腰・大腿・下腿などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

ページの最初に戻る

(養生法)

(ア)全てに共通する養生法を実践する。

こちらをごらんくだい。

(イ)酸っぱいものを適度に飲食する。

酸味を適度に摂取すると、肝を活性化します(11五味)。摂りすぎると悪影響ですので、注意しましょう。

(ウ)朝食は軽めに。

朝は肝が旺盛に働きます(24五時)。その時間帯にたくさん食べて胃腸に負担をかけると、肝が旺盛に働きません。肝を旺盛に働かせるためには、少なめが良いでしょう。

(エ)目は使いすぎない。

目を使いすぎることにより、肝に負担がかかります(5五官は目)。休憩をとりながら行いましょう。

(オ)朝は早めに起きる。

朝の東からの大気を吸うと、肝が活性化します(19五方)。遅寝も睡眠不足も、あまり良くありません。

(カ)肝に効く飲食物を摂る。

小豆、黒豆、ナス、クコの実、キクラゲ、カボチャ、小松菜、ごま、

(キ)インスタント食品を控える。

添加物などは神経の状態に悪影響が及ぶことがあります。神経は肝が

(ク)辛い食品を控える。

辛い味は肺を亢進させますが(11五味)、肺が亢進すると肝を攻撃します。これを

(ケ)果物類の常食をやめる。

果物類は適度に摂ると効果的です。しかし、いつも摂取していると、酸味や糖分をとり過ぎる可能性があります。

(コ)運動のしすぎに気をつける。

筋を

(サ)長時間にわたって風に当たらない。

皮膚に風が当たると知覚神経を刺激しすぎるため、肝に悪影響です(9五気)。

(シ)身体を締め付ける衣類などは控える。

肝はおおらかに、外がわに伸び伸びとしていたい臓腑です。それはメンタルだけでなく、肉体的にも同様です。また、締め付けることにより、筋肉運動を妨げることになります(筋は肝がつかさどる)。

ページの最初に戻る

セルフケアにより可動域を広げる方法

3エネルギーのルート上に異変が生じて、特定の体勢になる動きをすると痛みなどのため、可動域が制限される場合(イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ)、 セルフケアにより可動域を広げられる可能性があります。

このページの症状の場合、足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)または足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)に対して、アプローチを図ることになります。

自分の身体に灸をする場合

セルフ灸についてをご覧ください。

どんなツボが候補に挙がるか?

一例として足の厥陰肝経に関連するツボ「太衝(たいしょう)」 、足の少陽胆経に関連するツボ「丘墟(きゅうきょ)」が候補になります。

このページの最初へ

鍼灸施術によるアプローチ

(1)肝・胆のエネルギーが不足していることにより、エネルギーをスムーズに流せないことが原因で

今現在の症状に見舞われている(その人の弱い所に症状が出現)※個々人によって出てくる症状や部位は千差万別

(2)ツボを通して肝の臓、胆の腑に刺激を与える

ツボ

↓

肝の臓、胆の腑

↓

他の臓腑(五臓六腑)

ツボとは、経絡(エネルギーのルート)を通して五臓六腑に通じるアプローチ・ポイント(正式名称は

(甲)足の厥陰肝経(あしのけついんかんけい)

=ツボを通して肝の臓へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)読み:けいみゃく

(乙)足の少陽胆経(あしのしょうようたんけい)

=ツボを通して胆の腑へ通じるエネルギーの通り道(=経脈)

〇経脈(甲)と経脈(乙)を横に繋ぐルート=絡脈(らくみゃく)

〇経脈+絡脈=経絡(けいらく)

※施術が奏功すれば・・・

(3)肝・胆が活性化して、閉じ込められていたエネルギーを解放する。

(4)五臓六腑全体が活性化して、滞っていたエネルギーを体の隅々まで流す

(5)自然治癒力が向上し、当該症状(または部位)を修復する

ページの最初に戻る

トップページへ

Copyright(C)2005-2026 Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)長嶋鍼灸室