![]()

| エ | |

| 1五行 | 金 |

| 2五季 | 秋 |

| 3五臓 | 肺 |

| 4五腑 | 大腸 |

| 5五官 | 鼻 |

| 6五主 | 皮毛 |

| 7五志 | 悲 |

| 8五声 | 哭 |

| 9五気 | 燥 |

| 10五色 | 白 |

| 11五味 | 辛 |

| 12五指 | 親指 |

| 13陰経 | 太陰・手 |

| 14陽経 | 陽明・手 |

| 15五神 | 魄 |

| 16五液 | 鼻汁 |

| 17五支 | 息 |

| 18五変 | 咳 |

| 19五方 | 西 |

| 20五役 | 声 |

| 21五不足 | 息利少気 |

| 22五時間 | 日入 |

| 23五目部 | 白目 |

| 24五時 | 夕方 |

| 25五労 | 久臥 |

こちらの

(東洋医学的な肺の働き)

呼吸器を通して大気を吸う→大気エネルギーを吸収する→(

ただし、西洋医学と東洋医学では、概念が共通する場合と全く異なる場合があるため、注意が必要です。西洋医学的には肺に何の問題もないし、呼吸器の自覚症状は一切ない。しかし、東洋医学的な見方をすると肺の生命力が落ちている、ということも当たり前にあります(例として、エネルギーが走行するルート(経脈)に問題が生じている場合など)。

以下のような症状について、すべてが当てはまることはありませんが、

(肺虚証の人の症状や特徴)

1 この証になりやすい人の日常的にみられる特徴や症状など

2 病的状態としてあらわれやすい症状

(養生法)

セルフケアにより可動域を広げる

自分の身体に灸をする場合

鍼灸施術によるアプローチ

(

1この証になりやすい人の日常的にみられる特徴や症状など

(ア)呼吸が浅い感じがして、不快な時がある。

21五不足は息利少気です。

(イ)疲れると声がかすれやすい。

肺の力が伴わない声は、力のない声になります。20五役

(ウ)軟便や下痢・便秘など、便通異常になりやすい(過敏性腸症候群など)。

大腸は副肺臓です(4五腑)。また、

(エ)歯茎が荒れやすい。歯周病になりやすい。

下歯は大腸(副肺臓)の生命力が関係しています。また、上歯は胃の生命力が関係しています。肺(大腸)と胃の関係も深いものがあります。

(オ)痰が絡むことがある。

「

(カ)雨の日に電車に乗っていると気分が悪くなることがある。

湿度が高いと呼吸器に悪影響が及びます。

(キ)起きていると何ともないが、横になると呼吸がおかしくなることがある。

肺の性質として、適度に緊張している方が調子が良い場合があります。横になると緊張が緩むために起こる症状です。

(ク)仕事が休みの日は調子が悪いことがある。

肺の性質として、適度に緊張している方が調子が良い場合があります。休日は緊張が緩むために起こる症状です。

(ケ)

この辺りは肺の領域です。肺を護るための現象かもしれません。

ページの最初に戻る

2病的状態としてあらわれやすい症状

(ア)身体がかゆい(皮膚掻痒症や蕁麻疹など)

肺は皮毛(≒皮膚)を

(イ)咳

咳は呼吸器が関係しています。慢性的な咳の症状に陥っている人もいます。

(ウ)喘息

上と同じです。慢性的な喘息の症状に陥っている人もいます。

(エ)息切れ

肺の生命状態が、必ずしもスムーズではありません。

(オ)鼻づまり

鼻は肺の

(カ)鼻水

上と同じです。16五液

(キ)痔疾

大腸は副肺臓(4五腑)です。肛門は大腸の続きです。

(ク)

風邪はまず呼吸器から侵入します。

(ケ)結帯(けったい)動作(着物の帯を後ろで結ぶ動作)における痛み(五十肩など)

肺または大腸のエネルギー不足により起こる症状です。五十肩では、強烈な痛みとなる場合があります。上肢を後ろに回すと、上肢の前側が伸びることが原因です(気をつけした姿勢における親指側を前側と定義)。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(コ)首を横に向けると痛みが走る(寝違えなど)

肺または大腸のエネルギー不足により起こる症状です。ひどい寝違えなどでは、首を動かせなくなります。首を横に向けると、反対側の上肢の前側が伸びることが理由です(気をつけした姿勢における親指側を前側と定義)。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(サ)上を見上げると痛みが出る(寝違えなど)

肺または大腸のエネルギー不足により起こる症状です。ひどい寝違えなどでは、首を動かせなくなります。首の前側を伸ばすことができません。

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(シ)上肢を内側にひねると肘が痛む

手の陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)または手の太陰肺経(てのたいいんはいけい)という

(痛む部位は首・背中・肩・腕などケースバイケース)

※どこが痛いかではなく、どういう体勢で痛いかに焦点を当てて考えるのが東洋医学です。

(ス)顔面神経麻痺

手の陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)というエネルギーのルートは、顔面を通っています。大腸は副肺臓(4五腑)です。

(セ)顔面の痛み(三叉神経痛など)

上の(ス)と同じです。

(ソ)非定型歯痛、非歯原性歯痛

下歯は大腸、上歯は胃の生命力が関係しています。

(タ)嗅覚の異常

臭いは鼻でかぎますので、呼吸器と密接に関係しています。東洋医学では「嗅(きゅう)は肺がつかさどる」といいます。

(チ)喫煙するとトイレに駆け込むことが多い。

タバコは大腸に対する影響が大きいようです。東洋医学では、大腸は副肺臓と考えます。(4五腑)

(ツ)肩こりがひどい

肩こりは肺虚に属することが多いです。

(テ)親指または人さし指に痛みが出る(腱鞘炎など)。

人さし指:手の陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)

親指:手の太陰肺経(てのたいいんはいけい) が主(つかさど)ります。

ページの最初に戻る

(養生法)

(ア)全てに共通する養生法を実践する。

こちらをごらんくだい。

(イ)辛い飲食物を適度に摂る。

適度に辛いものを摂ると肺の生命力を旺気します。過ぎると肺を弱くします。(11五味)

(ウ)苦い飲食物は控えめに。

苦い飲食物は

(エ)肺に効く飲食物を摂る。

アブラナ、小松菜、シソ、玉ねぎ、にら、人参、ネギ、パセリ、ピーマン、三つ葉、ラッキョウ、ショウガ、ニンニク、銀杏、里いも、春菊、ソラマメ、白菜、山芋、鶏肉、豚肉、豆乳、大根、カイワレ、きゅうり、ごぼう、レンコン、ワラビなど。

(オ)上半身の運動をやり過ぎない。

上半身の筋力トレーニングなどをやり過ぎて、呼吸器を痛める例が散見されます。やり過ぎに注意しましょう。

(カ)猫背など、胸を圧迫する姿勢を控える。

車の運転や座り仕事などで猫背になったり、うつぶせ寝などが癖になって、胸部を圧迫する習慣がつくと、自然な呼吸ができず肺に悪影響が及ぶことがあります。

(キ)真冬の深夜の冷えた空気に気をつける。

冬に首筋がスースーする人は、肺に弱点がある可能性があります。特に深夜0時〜2時頃は冷え切った空気を吸うことになり、肺に負担がかかるかもしれません。

(ク)息をとめる習慣をつけない。

極度の緊張や集中により、息を止める習慣をつけると、自然な呼吸ができず肺に影響が及ぶ可能性があります。ゆったりとした自然な呼吸が理想です。

(ケ)大気汚染に気をつける。

排気ガス・工場の煙・チョークなどは、住んでいる地域や職業によっては避けがたいものですが、できるだけ気をつけた方が良いでしょう。

(コ)息切れ運動のしすぎに気をつける。

息切れ運動は心の臓みならず、肺の臓にも悪影響が及びます。適度に心肺を鼓舞する運動は良いですが、やり過ぎは逆効果です。個々人にあった運動の程度や、質を考えましょう。

(サ)冷房や扇風機をかけた状態での就寝に気をつける。

冷房や扇風機をかけっぱなしで寝ると、呼吸器に悪影響が及びます。設定温度や風の強さに注意しましょう。

(シ)マスクのつけ方に注意する。

自然な呼吸を妨げる可能性があります。難しい問題ですが…。

(ス)便秘や下痢に気をつける。

大腸は副肺臓(4五腑)です。大腸の状態を健全に保つことは、肺の健康につながります。

(セ)連休中に、ごろ寝ばかりしない。

25五労では「久しく臥(が)すと気を傷(やぶ)る」といい、「寝てばかりいると気(呼吸)を通して、肺の生命力を弱くする」という意味をあらわします。ごろ寝することは、消極的休養法として効果を期待できる場合があります。しかし、積極的休養法として、下半身を適度に使う運動なども併行して実施すると、合理的に効果を期待できる場合があります。

ページの最初に戻る

セルフケアにより可動域を広げる方法

2病的状態としてあらわれやすい症状のうち、特定の体勢になる動きをすると痛みなどのため、可動域が制限されている場合 (ケ) (コ) (サ) (シ)、 セルフケアにより可動域を広げられる可能性があります。

このページの症状の場合、手の太陰肺経(てのたいいんはいけい)または手の陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)に所属するツボが選択の候補になります。

自分の身体に灸を据える場合

セルフ灸についてをご覧ください。

どんなツボが候補に挙がるか?

一例として手の太陰肺経に関連するツボ「太淵(たいえん)」または手の陽明大腸経に関連するツボ「合谷(ごうこく)」が候補として挙げられます。場所は検索してください。

ページの最初に戻る

鍼灸施術によるアプローチ

(1)生命状態を

(2)ツボを通して肺の臓・大腸の腑に刺激を与える。

ツボ

↓

肺の臓、大腸の腑

↓

他の臓腑(五臓六腑)

ツボとは、

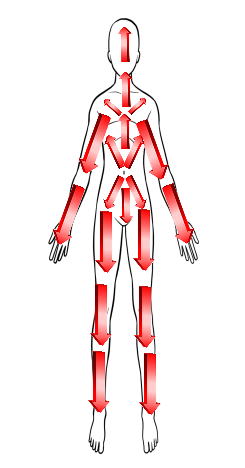

(甲)手の太陰肺経(てのたいいんはいけい)

=ツボを通して肺の臓へ通じるエネルギーの通り道(=

(乙)手の陽明大腸経(てのようめいだいちょうけい)

=ツボを通して大腸の腑へ通じるエネルギーの通り道(=

〇

〇

※施術が奏功すれば…

(3)肺の臓・大腸の腑の活性化⇒五臓六腑の活性化

(4)不足していたエネルギーを生産し、体の隅々まで流す。

(5)元気が出て自然治癒力が活性化し、当該症状(または部位)を修復する。

ページの最初に戻る

トップページへ

Copyright(C)2005-2026 Nagashima Acupuncture Moxibustion Room(Tsutomu Nagashima)長嶋鍼灸室